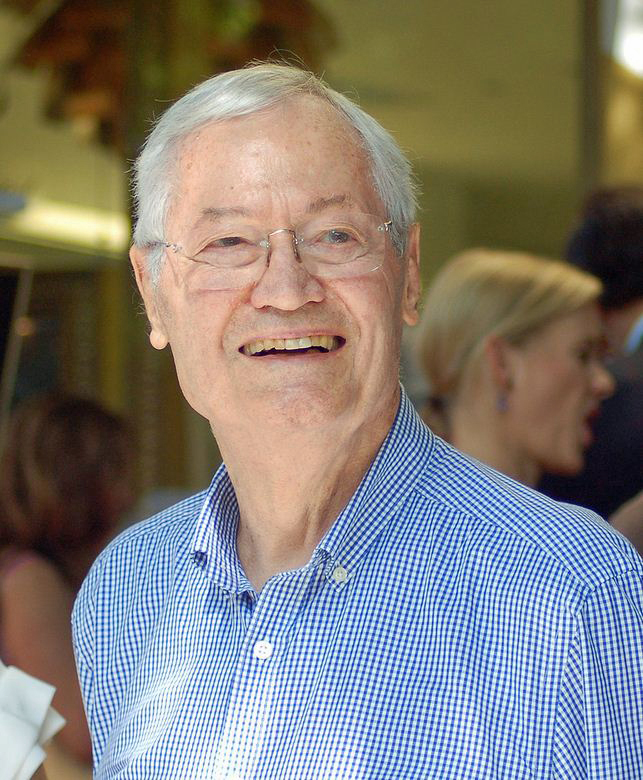

Roger Corman, 1926-2024

Pape de la série B, producteur aux centaines de films, découvreur de talents, Roger Corman a traversé l’histoire du cinéma avec une foi inébranlable, pour le meilleur et pour le pire.

Décédé cinq jours avant l’ouverture du 77ème festival de Cannes, Roger Corman réalisateur de 55 longs métrages n’en aura vu qu’un seul présenté sur la croisette. C’était en 1969, à l’occasion de la première édition de La quinzaine des réalisateurs dont l’affiche proposait du « Cinéma en liberté ».

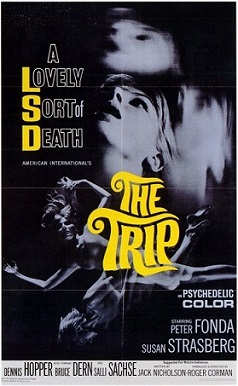

C’est donc sous le signe de la contre-culture que Corman débarque à Cannes. Il y présente The Trip, un film psychédélique à souhait dans lequel Paul Groves (interprété par Peter Fonda), profondément déprimé suite à son divorce s’essaie pour la première fois au LSD.

C’est donc sous le signe de la contre-culture que Corman débarque à Cannes. Il y présente The Trip, un film psychédélique à souhait dans lequel Paul Groves (interprété par Peter Fonda), profondément déprimé suite à son divorce s’essaie pour la première fois au LSD.

Du système D pour des séries B (voire Z)

Roger Corman fourmille d’idées. Arrivé tôt dans le milieu du cinéma grâce à son frère. Il enchaîne les petits boulots et économise pour produire son premier film, Monster from the Ocean Floor (Wyott Ordung, 1954), qui montre déjà un goût prononcé pour les créatures imaginaires.

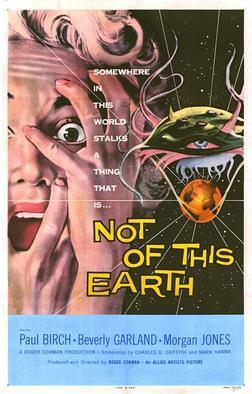

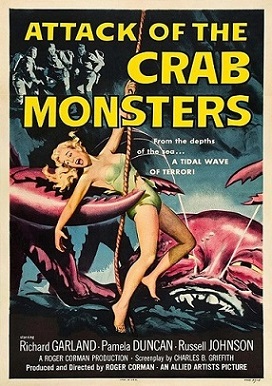

Il poursuit ensuite avec sa première réalisation en 1955 à travers un genre qu’il affectionne particulièrement, le western. Le film s’intitule Cinq fusils à l'ouest. Il enchainera ensuite au rythme de plusieurs films par ans, avec une prédilection pour les films de monstres.

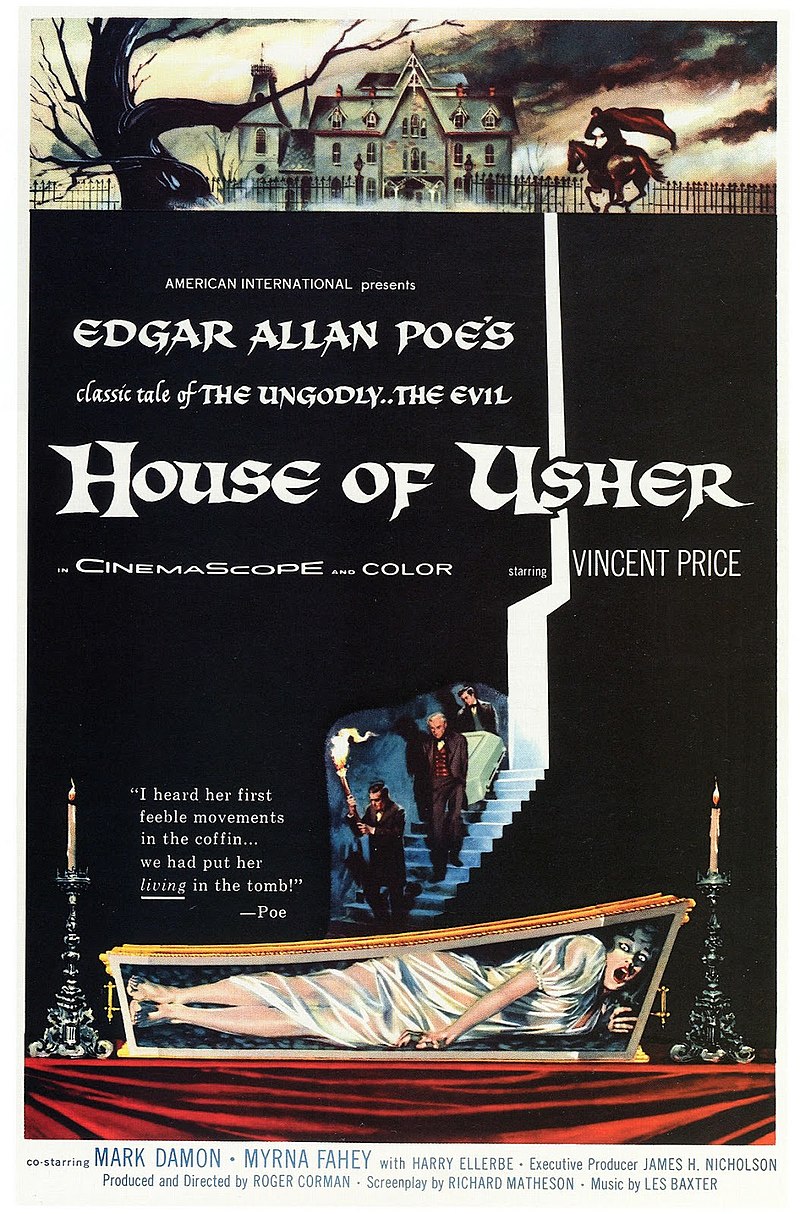

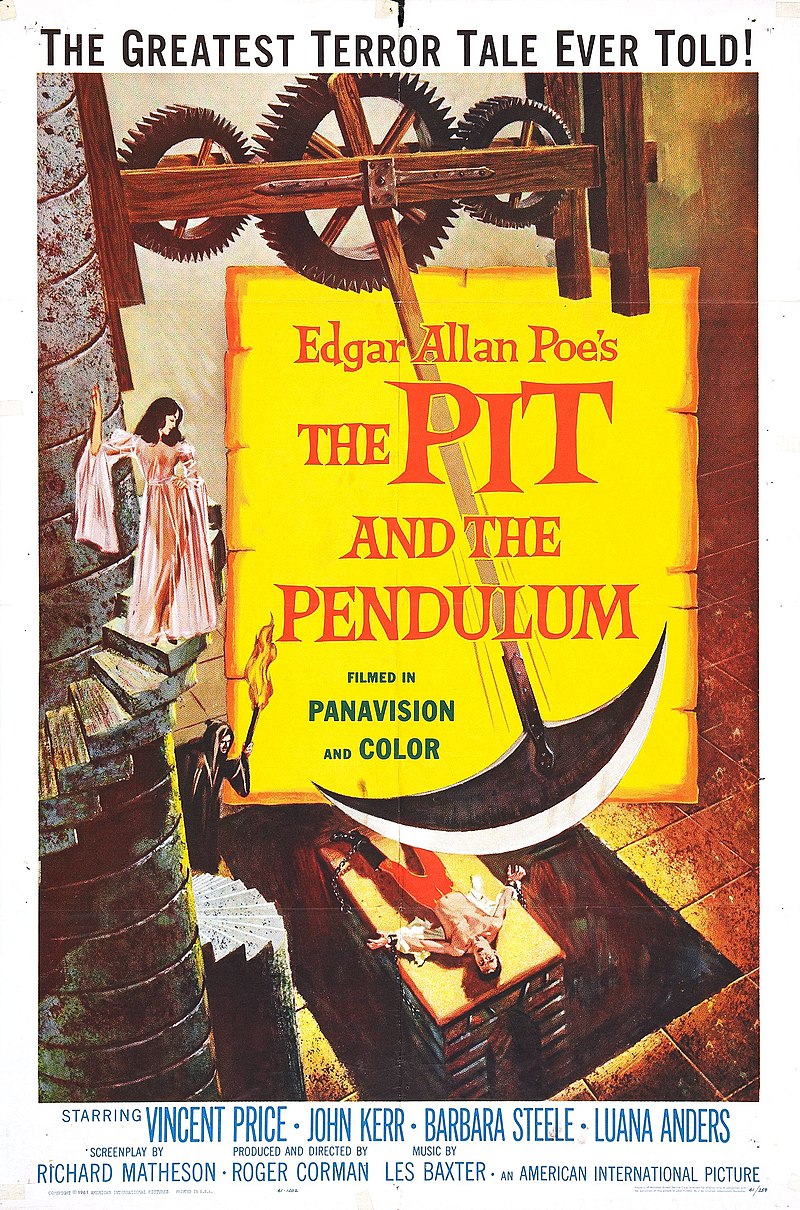

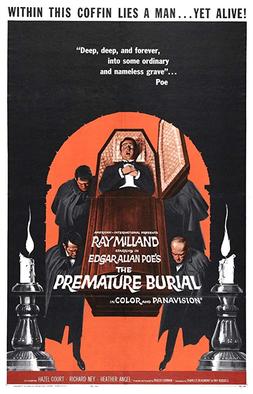

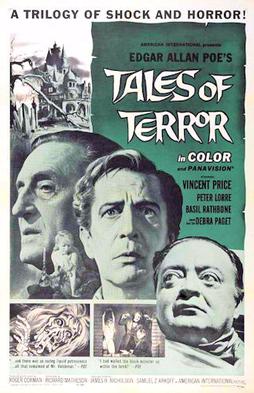

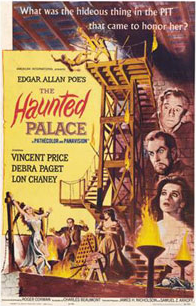

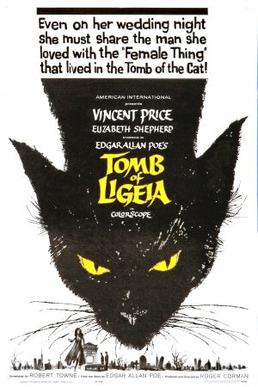

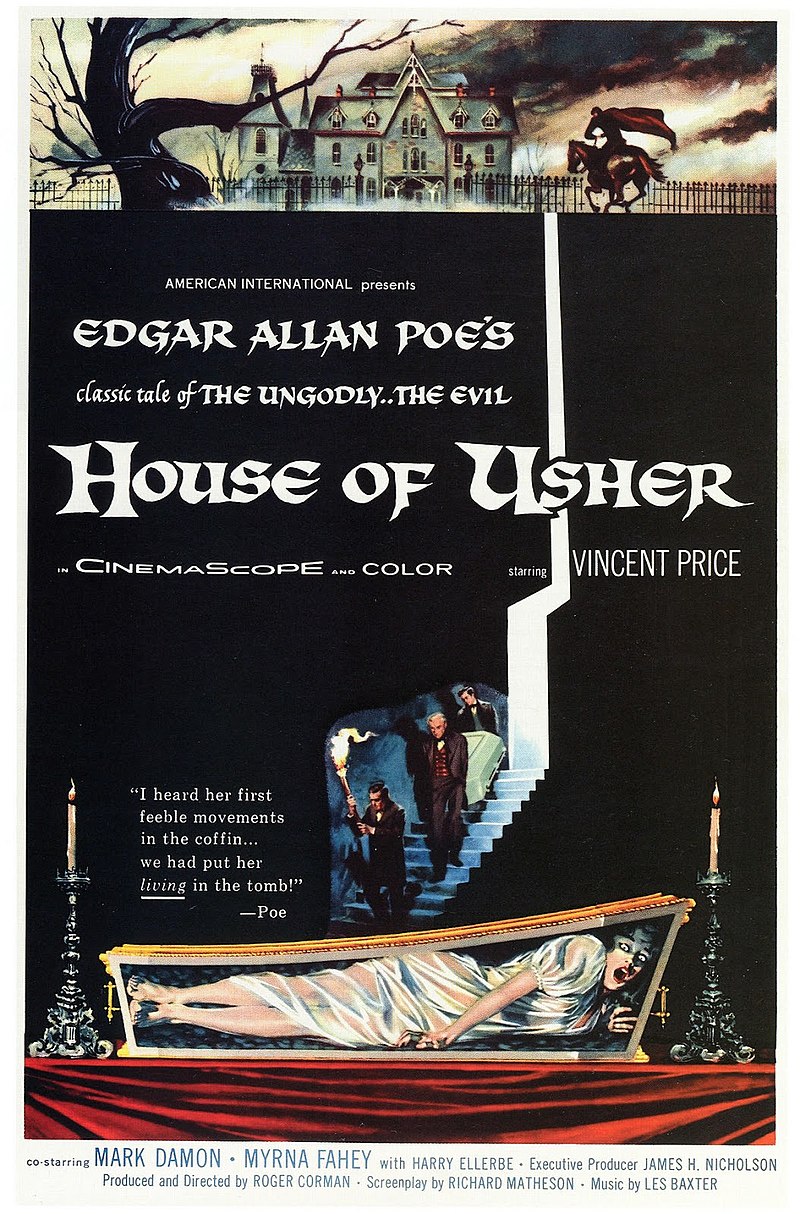

S’il aime les monstres, Roger Corman apprécie tout autant l’ambiance gothique et l’horreur à l’ancienne. En 1960, il entame une belle série d’adaptations des écrits d’Edgar Allan Poe. De La chute de la maison Usher (1960) à La tombe de Ligeia (1964), se seront huit films qui seront réalisés d’après l’univers de l’auteur américain. A l’exception de L’enterré vivant, ils seront tous interprétés par Vincent Price, acteur majeur du cinéma d’horreur.

Producteur de très nombreux films depuis le fameux Monster from the Ocean Floor, Roger Corman a embrassé divers genres, de la science-fiction au western, du film d’horreur au péplum… Il a également révélé un certain nombre de talents. Savez-vous que le premier film de Francis Ford Coppola, Dementia 13, a été produit par Roger Corman ? Tout comme celui de Peter Bogdanovich, La cible (dans lequel est projeté le film L’halluciné), ou celui de Jonathan Demme Cinq femmes à abattre. Ou bien encore le premier Curtis Hanson, Sweet Kill et le premier Ron Howard, Lâchez les bolides. Corman a également produit Bertha Boxcar seconde réalisation de Martin Scorsese ainsi que des films de réalisateurs majeurs tels que Monte Hellman (Cockfighter) ou Joe Dante (Piranhas).

Quatre films à découvrir

Six films seulement sont disponibles dans vos médiathèques, mais ils permettent de découvrir quelques facettes de l’imagination de Roger Corman.

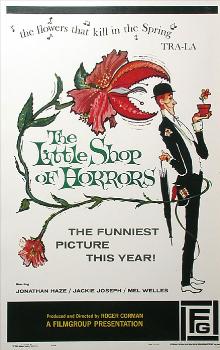

Le jeune Seymour, employé d'un minable fleuriste, est propriétaire d'une mystérieuse plante qu'il a baptisé Audrey Junior par amour pour Audrey, sa jolie collègue de travail. Mais la plante se nourrit de sang humain, parlant pour réclamer sa nourriture et grandissant de façon inquiétante : elle devient très vite une attraction touristique. Bientôt, Seymour est obligé de lui fournir de nombreuses victimes et se retrouve pourchassé par la police...

Tourné en deux jours après trois jours de répétitions, cette comédie horrifique a connu une adaptation à la scène sous la forme d’une comédie musicale en 1982. En 1986, le réalisateur Frank Oz adapte cette comédie musicale à l’écran.

Régnant en maître sur la lugubre demeure Usher avec sa sœur Madeline, Roderick Usher est un personnage étrange et inquiétant. Ses sens sont si sensibles que le moindre bruit, la moindre odeur ou le moindre contact furtif, lui provoquent des douleurs atroces. Lorsque Philip Winthrop vient rejoindre Madeline pour l'épouser, Roderick voit d'un mauvais œil cette union.

Première des huit adaptations d'histoires d'Edgar Allan Poe par le réalisateur, La chute de la maison Usher est sa première incursion dans le genre fantastique. Bénéficiant d’un budget plus élevé que par le passé, Corman s’entoure d’artistes de talent. Décor gothique, musique envoutante et jeu théâtral contribuent à crée la pâte particulière du film.

XVe siècle en Angleterre. Le Dr Craven s'est retiré de la confrérie des magiciens pour pleurer Lenore, sa femme perdue. Un soir, il reçoit la visite d'un corbeau doué de parole. Celui-ci lui révèle avoir vu sa femme, bien vivante, dans le château du terrible sorcier Scarabus.

Pour cette nouvelle adaptation de l’univers de Poe, Roger Corman soigne le casting. Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff, Hazel Court et Jack Nicholson sont présent au générique. Recyclant les décors des précédents opus du cycle, ce film rocambolesque saura ravir les amateurs.

André Duvalier, un lieutenant français des armées napoléoniennes, se retrouve dans des conditions étranges sur les terres du baron von Leppe. Ce dernier, hanté par le fantôme de son épouse Ilsa, confesse son meurtre au lieutenant, lui aussi en proie à des hallucinations dans lesquelles apparaît la défunte. Envoûté à son tour par la jeune femme, le lieutenant ne veut plus quitter les lieux avant d'en savoir plus.

Pour ce film, Roger Corman s’entoure de quelques coréalisateurs dont les noms deviendront bientôt célèbres : Francis Ford Coppola, Monte Hellman, Jack Hill, Jack Nicholson. Autant de personnes pour réaliser un film, c’est curieux, mais avec Corman il faut s’attendre à tout. Le rôle du baron était conçu pour être joué par une star. C’est ainsi que Boris Karloff fut engagé mais pour deux jours seulement, petits moyens oblige. Cinq réalisateurs, Boris Karloff pour deux jours, Roger Corman s’est vite aperçu au montage que son film manquait de sens. Il a donc ajouté une scène explicative avec Dick Miller et Jack Nicholson. Ces images ont été tournées en gros plans car les décors du films avaient été démonté entre temps. L’halluciné est le troisième film de Corman dans lequel joue Jack Nicholson, acteur qu’il a révélé en 1958 avec The Cry Baby Killer.

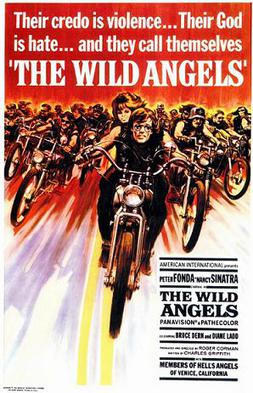

Blues est le chef d'un gang de motards. Pour récupérer la moto de son ami Loser, la troupe s'attaque à une bande rivale. L’affrontement a tôt fait d’alerter la police et une course-poursuite s’engage entre Loser, qui a eu la mauvaise idée de piquer une moto de police, et les forces de l’ordre.

Bien moins connu qu’Easy Rider, Les anges sauvages a pourtant initié le genre de film de bikers et a révélé l’acteur Peter Fonda que l’on retrouvera dans le célèbre film de Dennis Hopper. Souhaitant réaliser un film sur les Hells Angels, il en confie le scénario à son acolyte Charles B. Griffith et ensuite le fait réécrire par Peter Bognanovitch, futur grand nom du Nouvel Hollywood. Outre Peter Fonda, ce film offre la vedette deux stars, Nancy Sinatra et Bruce Dern.

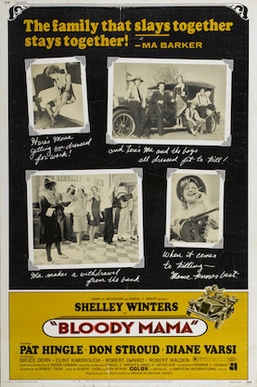

La famille Barker, composée de la mère Kate et des quatre fils, quitte le logis familial en quête d'aventure. C'est une famille peu recommandable, qui commet tous les délits possibles sous l'égide de la mère. La « famille » s'agrandira au fur et à mesure de leur périple jusqu'à ce qu'elle capture un homme d'affaires, exigeant une rançon.

En raison de son « ambiance traumatisante, morbide et sordide », la commission de censure française refuse à Bloody Mama son visa d’exploitation. Roger Corman, outré par cette mesure qu’il juge fasciste, écrit une lettre ouverte aux censeurs qui sera publiée le 7 octobre 1970 dans le journal Combat. La sanction sera levée le mois suivant, après la suppression de quelques plans jugés trop malsains. Pourtant, Roger Corman n’y voit que la suite logique de son œuvre. « J’ai essayé de porter la même attention à la famille Barker qu’aux personnages de mes films d’horreur antérieurs, notamment ceux tirés des nouvelles d’Edgar Allan Poe. Dans les deux cas l’horreur naît du contraste entre une morale très précise et les gestes et les actions qui en découlent. Mais dans le cycle de Poe le contexte est plus abstrait, plus intérieur et la terreur jaillit de sources plus obscures et plus enfantines. Enfantins, tous les monstres qui composent la famille Barker le sont, mais au lieu de se replier sur eux-mêmes, ils vont se défouler sur le monde extérieur, appliquant jusqu’au bout les quelques croyances qui leur servent de morale : la foi en la famille, en la religion ».

Scottie Ferguson